ミッション

- 安全はすべてに優先する

- 安全は私たちブリヂストンの企業経営の基盤です。

安全な職場で安心して働くために、バリューチェーン全体を活動範囲として、

一人ひとりが安全活動を推進しています。

「安全宣言」は、ブリヂストングループの従業員のみならず、協力会社、当社グループ施設へのご訪問者の方も対象としています。グローバルに事業展開する当社グループの全職場における、従業員や協力会社、当社グループ施設へのご訪問者の方を意識した掲示に加え、インストラクター制度などを用いて全従業員への継続的浸透を図っています。

お客様をはじめとするステークホルダーの皆様からも期待されており、高い安全基準の適用により当社グループの従業員や協力会社の労働安全・衛生を確保する上で、このミッションは一層重要になっています。当社グループは、高齢化に伴う人間工学的リスクの増加、規制の変更、機械や設備の老朽化、そして新技術の現場への導入にも対応するように安全基準を継続的に更新するとともに、当社グループが取り組みを開始する新規事業においても安全に対する意識を真摯に育んでいきます。

マネジメントポリシー

Global Chief Quality Management Officer(Global CQMO)が議長を務めるグローバル品質経営コミッティ(GQMC)の承認を経て、安全衛生マネジメントポリシー(当社グループにおける安全衛生・防災の活動ガイド)を発行しています。これはブリヂストングループの安全衛生マネジメントシステムの実施に関する意思決定に役立つ情報として、「安全宣言」に基づく活動をまとめたもので、安全衛生に関する法令の遵守や、職場におけるリスクの特定・低減のためのリスクアセスメントの実施、再発防止のための手順に則った調査と対策の実施、安全意識と安全行動の促進のための研修・教育、内部・外部監査を通じた継続的改善などを規定しています。

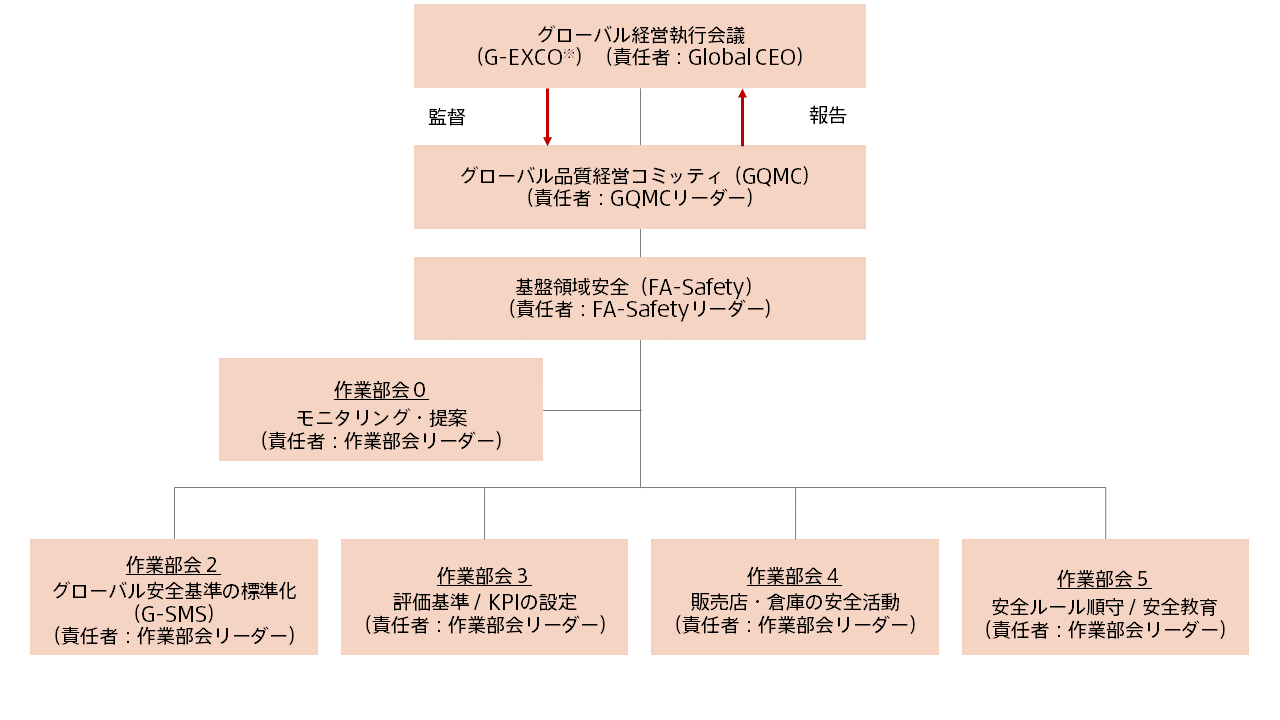

推進体制

Global CEOも含めたグローバル経営執行会議(Global EXCO)のメンバーによる統括のもと、GQMC傘下の基盤領域安全グループは、安全衛生に関するグローバルなリスクや課題・機会を管理し、対応を行っています。

基盤領域安全グループは、以下の5つの作業部会を設置しています。

- モニタリング・提案

- グローバル安全基準の標準化

- 評価基準/KPIの設定

- 販売店・倉庫の安全活動

- 安全ルールの遵守と安全教育

当社グループは、各戦略的事業ユニット(SBU)やグローバルビジネスサポート(GBS)と共に、定期的に安全会議を開催し、活発に意見交換しています。また、その他グローバル委員会と協議しながら活動を推進し、より連携を深めています。

「モニタリング・提案」作業部会は労働災害の予防に関する情報を収集し、基盤領域安全グループが活用できるよう、四半期ごとに報告書を作成します。また、各作業部会は労働安全衛生に関するリスク分析を取締役から成る監査委員会およびGlobal EXCOに定期的に報告します。

- ※ Global EXCO(またはG-EXCO):Global CEOと代表執行役を含むメンバーで構成される執行に関する最高位の会議体

- ※ 作業部会1は活動を終了し解散

また、当社グループでは、安全・防災・環境部門と各SBUから成るネットワークを構築し、災害やその後の再発防止に関する情報を共有し、課題の特定や方針の決定を行っています。これらの方針や対策の詳細をグループ全体で共有すべく、各SBUでは、グループ各社の労働安全・衛生責任者が集まる会議を開催し、SBUの事業管理者と安全・衛生責任者との間で活発な意見交換を行っています。また、各工場では、安全・衛生委員会を定期的に開催し、安全面の強化やリスク軽減について労使間で協議しています。

目標とKPI

当社グループは、「安全宣言」に掲げる「パーフェクトな安全企業」を目指し、労働災害発生状況を毎年集計し、グローバルなベストプラクティスをモニタリングしています。労働安全・衛生全体の目標として、業界におけるトップレベルを目指し、安全文化を継続的に高めていきます。2022年より、以下の4つのKPIを設定し、結果をデジタルプラットフォーム上でモニタリングしています。

(1)死亡者数、休業度数率(LTIFR)※1、重傷度数率(SIR)※2

| 2026年目標 | 死亡者数 | LTIFR | SIR |

|---|---|---|---|

| 従業員および派遣社員 | 0 | 2.50 | 0.05 |

| 協力会社 | 0 | 0.30 | 0.03 |

(2) リスクアセスメント実施率

当社グループは、新たな作業やプロジェクト、設備に関する包括的な安全性を確保するため、目標値を設定し、リスクアセスメントを実施しています。2019年に導入したKPIでは、各年の評価計画に対するリスクアセスメント実施率をモニタリングしています。グループとして毎年アセスメントを100%実施することを目標とし、2023年の実績は計画対比90.5%(拠点実施率)※3となりました(2023年12月31日時点)。

詳細は「安全管理の取り組み」のセクションをご覧ください。

(3) 安全成熟度評価実施率

当社グループは、安全成熟度評価の実施率をモニタリングしています。生産拠点では、2024年末までに第1回目のアセスメントを完了します。また、物流拠点や販売店についてもアセスメントの準備を進めています。

詳細は「安全管理の取り組み」のセクションをご覧ください。

(4)グローバル安全標準の策定

当社グループは、グローバル標準の策定・展開状況をモニタリングし、進捗を把握するとともに、対応の抜け漏れを防止しています。

上記4つのKPIをデジタルプラットフォームでモニタリングし、関係者間のタイムリーな情報収集や開示に役立てています。

- ※1休業度数率(LTIFR)=(死傷者数/延実労働時間数)× 1,000,000

- ※2重傷度数率(SIR)=(重傷者数/延実労働時間数)× 1,000,000

- ※3新規および既存の6,412設備のリスク評価実施を計画し、5,806設備の評価が完了

災害発生状況

ブリヂストングループでは、生産拠点や物流拠点、販売拠点、倉庫などで発生した災害の状況を把握するため「グループ・グローバル労働災害区分」を定め、四半期ごとに発生状況を把握するとともに、類似災害発生の防止に活用しています。2019年から、従業員と協力会社を対象にグローバルでの休業度数率(LTIFR)の集計を開始し、2020年からは、職業性疾病度数率(OIFR)についてもグローバルでデータ集計を行っています。

2023年は、当社グループ4,880か所の生産・物流拠点や販売店において、従業員の重傷災害※1が15件発生し、大変残念なことに2名の方が亡くなりました。この事故に対して、当社グループは当局の事故調査に全面的に協力するとともに、パーフェクトな安全企業の実現に向けて引き続き尽力していきます。

協力会社での事故も含め、グループ内で重大な労働災害が起きた場合は調査を実施し、関連部署と情報を共有します。根本原因の分析結果をもとに、再発防止の対策を講じます。例えば、過去の事故事例をもとに優先的に対処すべき設備・機械を特定し、グローバル標準を策定したことなどが挙げられます。また、当社グループでは、労働災害や業務上疾病の調査・分析を行う手順を定めています。

今後も労働災害全体の発生件数を削減するとともに、死亡・重傷災害の予防を目指し、「ブリヂストン共通安全規定項目」を軸に、ブレない、妥協しない、例外をつくらない安全活動を推進していきます。日本国内のブリヂストンの拠点における2023年の労働災害発生状況については、度数率・強度率ともに全国製造業平均およびゴム製品製造業平均のいずれも下回りました。

ブリヂストングループの安全に関するデータは、第三者機関であるLRQAリミテッドによって検証・確認され、情報の正確性と透明性の確保に努めています。

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2026年目標 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 従業員および派遣社員 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |

| 協力会社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2026年目標 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 従業員および派遣社員 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |

| 協力会社 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |

2012年から2016年の重傷災害に関する分析によると、重傷災害のうちおよそ85%は、設備へのはさまれ・巻き込まれ、動力車・車両、高所作業、重量物取扱い、タイヤ空気充填作業、の5つの主要リスクに関連していました。

これら5つの主要リスクに関連する傷害を低減するため、当社グループはリスクアセスメント、ロックアウト・タグアウト(LOTO)、動力車・車両、高所作業、ホイスト/クレーン操作、大型/重量タイヤの取扱い、およびタイヤ空気充填作業を含むグローバル安全基準を策定しました。2023年、全重傷災害に占める5つの主要リスクに関連する重傷災害の割合は、29%でした。

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2026年目標 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 従業員および派遣社員 | 2.57 | 2.75 | 2.74 | 2.75 | 2.50 |

| 協力会社 | 2.31 | 0.79 | 0.62 | 0.12 | 0.30 |

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|

| 欧州※2 | 3.50 | 2.77 | 2.66 | 2.58 |

| 北米・南米※3 | 4.03 | 4.13 | 4.54※4 | 3.84 |

| アジア太平洋(日本を除く) | 0.14 | 0.27 | 0.09 | 0.15 |

| 日本(株式会社ブリヂストン)※5 | 0.36 | 0.18 | 0.22 | 0.07 |

日本におけるゴム製品製造業・製造業との度数率の比較

日本におけるゴム製品製造業・製造業との強度率※6の比較

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|

| 従業員および派遣社員 | 0.50 | 1.33 | 0.68 | 0.19 |

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|

| 従業員 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.16 |

- ※1ブリヂストングループでは「重傷災害」を右記のように定義しています。指の第一関節以上の切断、失明、骨折(手足の指や片方の手足、ひびを除く)、または1か月以上の入院

- ※2ロシア、南アフリカ、トルコ、を含む

- ※3リベリアを含む

- ※4米国のゴム製品製造業の休業度数率は、100万延実労働時間当たり5.0(アメリカ合衆国労働統計局 2022年)

- ※5技術センター、本社を含む

- ※6強度率=(延労働損失日数/延実労働時間数)× 1,000

- ※7職業性疾病度数率(OIFR)=(職業性疾病件数/総労働時間)× 1,000,000

安全管理の取り組み

マネジメントシステム

当社グループでは、ISO45001および国・地域の基準や規制などに沿ったグループ全体の安全衛生マネジメントシステムを構築しています。2023年12月末時点で、51の工場(全108工場のうち47%)がISO45001認証を取得しており、また8の工場(全108工場のうち7%)はアメリカ労働安全衛生局(OSHA)における自主的保護プログラム(Voluntary Protection Programs-VPP)をはじめとする各国の認証を取得しています。グループ全体の安全基準は順次、すべての事業所に適用されています。

グループの生産拠点では、内部監査を計画・実施し、適用法規制遵守およびグループ全体の安全基準要件についてモニタリングするとともに、少なくとも3年ごとに安全活動の実績を評価しています。

安全及び防災管理のグループ共通基準

当社グループはISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)および各国規格・規制に沿った42のグローバル安全・衛生・防災基準を策定し、グループの全事業拠点に展開しています。2023年には、新たに維持管理・工学的対策・感電防止などの安全マネジメント基準を定めました。生産拠点だけでなく、物流拠点や販売店についてもグローバル基準の策定を進めています。

ブリヂストン共通安全規定項目

当社グループは、「ブリヂストン共通安全規定項目」に掲げる活動をすべての事業所で実践しています。この項目は基本的な安全活動として、「3S(整理・整頓・清掃)」「KY(危険予知)」「RA(リスクアセスメント)」「安全ルール(基準の遵守を含む)」で構成されており、全事業所で全従業員が日々の活動として実践しています。

2023年には全従業員およそ13万人を対象に安全教育を実施し、「ブリヂストン共通安全規定項目」に掲げる活動を推進するインストラクターを109人養成しました。

安全教育を担う作業部会は、グループ内のさまざまなバリューチェーンで働く従業員の間で当活動への理解が一層深まることをねらい、グループ共通の教材を作成しています。この教材は2024年下期に各SBUに展開し、使用を開始する予定です。

具体的な実施事項を定めた標準の発行とこれに沿った活動の推進に加え、各SBUに「ブリヂストン共通安全規定項目」の特別な認定を受けた、活動の推進役となるインストラクターを配置し、全事業所で一貫した安全活動を展開・実行できる体制を整備しています。

また当社グループでは、各事業所の管理者・監督者に向けたレベル別の安全教育も実施しています。

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|

| インストラクター研修 修了者(人) | 129 | 90 | 83 | 109 |

インストラクター研修に参加した従業員

リスクアセスメント

当社グループは、新たな作業やプロジェクト、設備に関する包括的な安全性を確保するため、目標値を設定し、リスクアセスメントを実施しています。

また、リスクアセスメントの対象範囲を、設備だけでなく生産、物流拠点、販売店での作業にまで拡大しています。2023年からは、リスクアセスメントをモータースポーツの現場でも実施し、特定されたリスクに対応しています。(テントの設置、タイヤのリム組やリム解き作業などが対象)

当社グループでは、職場をさらに安全にしていくために、2021年8月より、優先的にリスク低減すべき12種類の設備に対する安全対策を進めています。2022年から、設備に関する安全要件をグローバル設備安全規格に追加しました。機械・設備へのグローバル標準の適用や、危険箇所における人の検知システムといった、デジタル・センシング・AI制御を導入した新技術を積極的に採用するなどスマートファクトリーの具現化を進め、サステナブルなソリューションカンパニーへの成長に向けて、モノづくりにおいても変革を加速していきます。

安全成熟度評価

2021年に導入した安全成熟度評価は「安全宣言」の達成度をモニタリングすることを目的としており、当社グループは、グローバル共通の安全基準に基づいて安全成熟度評価ツールを開発しました。評価を通じて進捗をモニタリングすることで、グローバルに共通する課題の特定や、安全対策のPDCAサイクルの実効性評価、継続的改善に向けた取り組みの実施状況の確認を行っています。

安全成熟度評価は、2022年に生産拠点を対象に開始し、2024年までにすべての生産拠点で評価を完了することを目指しています。2023年末時点で、生産拠点のおよそ60%で評価を完了しています。安全成熟度評価の結果から、生産拠点別やSBU別、また全社的な課題が特定されており、安全性の改善が進んでいます。また、物流拠点や販売店など、生産拠点以外の事業所での評価準備も進めています。安全成熟度評価などの結果により、グローバルで最大限に活用できる強みや、安全文化を継続的に向上させるために取り組むべき課題が明らかになります。2023年からは、火災リスクに焦点を当てた成熟度評価チェックシートの作成を進めています。

グループ共通の新たな制度の下で、安全成熟度評価を実施するマスターアセッサーとアセッサーを認定しています。当社グループは今後、グローバルに安全意識と安全に関する取り組みの実施レベル向上を目指していきます。

安全教育

当社グループの各拠点では、各地域の法的要件や当社グループ独自の要件に基づいた安全教育に加え、安全意識の醸成や安全な職場づくりを目指した以下の安全教育をグループ全体で実施しています。

| 教育内容 | 対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年次研修(eラーニングを含む) | ブリヂストンおよび日本のグループ会社 | 研修を修了した従業員 (累計人数) | 24,647 | 15,509 | 16,406 | 15,066 |

| 合計研修時間(時間) | 5,186 | 4,135 | 3,828 | 3,515 | ||

| セーフティエンジニア研修 | グローバル | 研修を修了した従業員(累計人数) | 17 | 108 | 73 | 59 |

| 合計研修時間(時間) | 638 | 2,268 | 1,460 | 1,180 |

グループの独自基準のみならず、事業を行う各地域の規制要件にも沿う形で安全教育を実施しています。

基盤領域安全グループは今後も、活発なコミュニケーションや教育ツール、リーダー層による全面的な支援を通じて、全従業員の意識と行動を向上するためのグローバルなベストプラクティスの枠組みを構築していきます。

安全な職場づくり

当社グループでは、ISO45001に基づくグループ全体のリスクアセスメント基準に従って、工場や店舗、倉庫での労働災害リスクの軽減に取り組んでいます。各拠点では新たに設備を導入する際や新たな業務手順あるいは業務手順の変更が発生した場合などにも、リスクアセスメントを行います。

リスクアセスメントを実施してさまざまなリスクを特定するとともに、重傷につながるリスクを軽減するために、工学的な対策の導入や適切な作業手順の整備を推進しています。

また当社グループでは、潜在的リスクへの対応としてAI等の新技術を取り入れるなど、リスクアセスメントにより特定した残存リスクの軽減対策を積極的に実施しています。

- 押出し工程で使うローラーの安全装置にAIを活用:カメラでローラーをモニターし、手がローラーの危険区域に入るとAIが検知してローラーを停止。このAIシステムにより、センサーが素材で遮られるために設置が難しいという問題を解決。

- タイヤバースト予測装置:タイヤへの空気充填時にセンサーが作動し、異常振動を検知すると自動的に空気を放出。

- 人間工学的リスクの軽減:重量物の持ち上げ作業にパワーアシストスーツを装着する試みが進行中。

試験的プロジェクト:

さらに、当社では設備安全の専門家であるセーフティエンジニア(SE)の配置・育成にも取り組んでいます。また、現行の作業や設備に加え、新規・変更案件についてもリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて災害を招くリスクが高い設備を特定し、安全対策を実施しています。

災害には至らなかったものの、それが起こる可能性のあった事案や不測の事態を報告するために「ヒヤリ、潜在的なリスクの抽出」というグローバル基準を定めております。事案が起きた場合はその基準に基づく対策を実施し、事故の予防に努めます。

衛生管理の取り組み

ブリヂストンでは作業環境の管理・改善の一環として、「エルゴノミクス」(人間工学)に関するグローバル基準を設定し、改善できる項目を特定、負荷軽減を進めています。

筋骨格系に影響する作業負荷のリスクアセスメントを実施することで、リスクを量的に評価し改善に努めています。高荷重作業自体をなくすほか、重いカートには補助電動機を取り付ける、重い物を手で持ち上げる作業へのアシスト用スーツを試験的に導入するなどの負荷軽減策を実施しています。

また、空気冷却機を設置し、工場内に冷気を循環させることにより、熱中症対策を行っています。2024年までに、日本で適用されている熱中症対策ガイドラインをベースにしたグローバル基準を定める予定です。ハードウェアとソフトウェア、どちらの施策も行うことで、今後もよりスマートで快適な作業環境を整えていきます。

防災管理の取り組み

防災もまた、当社グループにとって重要な「企業経営の基盤」です。当社グループは過去の事故事例をもとに、消火訓練や電気配線の予防点検などの防災訓練に重点を置いた「防災グローバル標準」を作成しています。また、グループ内で発生した出火事故内容および対策項目は各事業所へすべて連絡し、類似事故の発生防止に努めています。当社グループでは、9月8日を「ブリヂストングループ防災の日」と定め、各事業所で毎年この日に防災訓練を行っています。

当社グループはこれからも、火災リスク軽減策を新しい安全方針に盛り込んでいくことで、職場での火災予防策の改善に取り組んでいきます。また、グローバル安全マネジメントシステムの一環として、SBUや拠点ごとに火災リスクアセスメントを実施することを定めました。この火災リスクアセスメントにより、各拠点で内部と外部、双方に起因する火災リスクを特定し、緩和することができます。

グローバル防災センターでの活動

教育の様子

ブリヂストングループの安全宣言「安全はすべてに優先する」を、防災の視点からグループ全従業員の心に刻み込むために、2015年9月、東京都小平市のブリヂストン社内に「グローバル防災センター」を設立しました。

「グローバル防災センター」では、2003年9月8日に発生したブリヂストン栃木工場の火災など、忘れてはならない防災事故の原因を振り返る教育・研修を行っています。同センターでは、過去の火災について語り合い、一人ひとりの心に刻み込む研修や、静電気による粉じん爆発を従業員が体感することができる体感機を使用して火災の危険への認識を高め行動につなげる研修など、多様な研修を実施しています。また、火災現場の残存機器や設備の模型を用いて火災の恐ろしさを伝え、災害の予防と早期発見につなげる研修も行っています。さらに国内だけでなく海外で発生した火災の事例も紹介し、国際的な体験型の研修環境を提供しています。

ブリヂストンでは、常に、グローバル防災センターで行う研修の充実に努めています。2011年の東日本大震災から5年が経った2016年3月11日には、震災からの教訓を紹介する自然災害関連の研修を追加しました。

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|

| 受講者数 | 527 | 978 | 885 | 1,391 |

日本における健康管理の取り組み

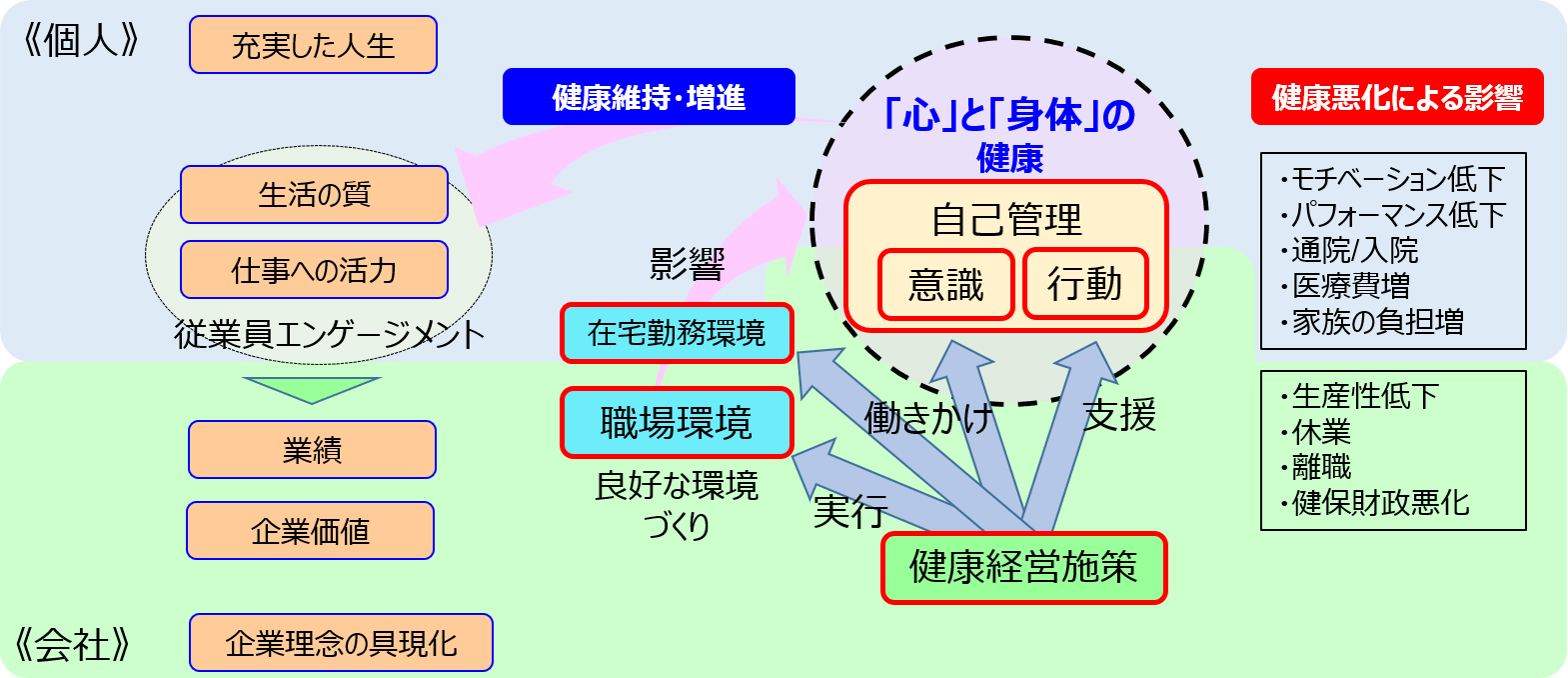

ブリヂストンは、2020年に「健康経営方針」を策定しました。セルフケアや執務環境など、個人の健康管理への働きかけや支援をこれまで以上に積極的に実施していくため、従業員の健康維持・増進を図る取り組みを推進しています。

健康経営方針

「最高の品質で社会に貢献」し続ける為に、安全・安心に、そして生き生きと働くことができる職場環境づくりを推進すると共に、働く場に関わらず、一人ひとりの「心」と「身体」の健康維持・増進への取り組みを積極的に支援します。

健康経営方針は、個人の充実した人生と、会社の企業理念それぞれを実現するための方針です。

働く場に関わらず、セルフケアや執務環境、労働安全等への働きかけ・支援を行うことで「心」と「身体」の健康維持増進を図ります。

●健康経営の目標

- 疾病による休業等の低減・健康的で活力ある人財増加による生産性向上

- 将来的な医療費(=健康保険料)の低減

- 企業価値向上への貢献(外部からの評価向上)

●健康経営施策の方向性

- 産業保健スタッフ・健康保険組合と連携、一元化した施策推進

- 従業員一人ひとりのヘルスリテラシー(健康への関心/健康管理能力)の向上

- 6つの重点施策への取組み

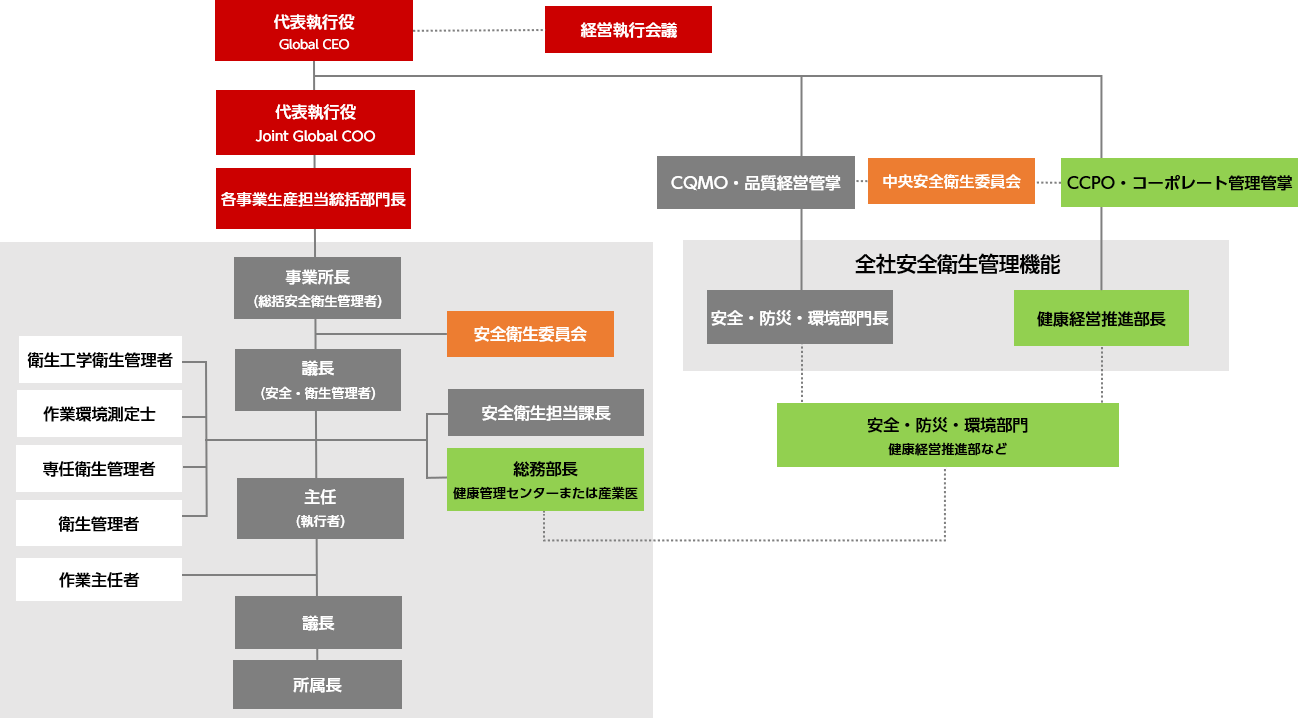

推進体制

ブリヂストンの健康経営推進体制は、CCPO・コーポレート管理管掌を健康経営推進の最終責任者として、健康経営推進部が各地区の総務部長、健康管理センター、産業医・産業保健スタッフといった専門職、及び健康保険組合と連携しながら、健康経営方針の実現に向けて一元化した施策を推進しています。

6つの重点施策

ブリヂストンでは、健康経営方針のもと、病気による休職などを低減し、健康的で活力ある人財が活躍することによって生産性を高めることを目指しています。ブリヂストン健康保険組合と連携し、従業員のヘルスリテラシー(健康への関心や健康管理能力)を向上させると共に、次の6つの重点施策に取り組んでいます。

喫煙対策

従業員の健康維持・増進のため、受動喫煙防止に加え喫煙率低下に向けた取り組みを推進しています。具体的には、2020年4月より就業時間内禁煙としました。また、2022年には全ての事業所で屋内喫煙所を閉鎖、2025年の敷地内全面禁煙に向けて取り組みを進めています。禁煙外来の受診、禁煙をサポートするプログラム(オンライン禁煙外来、ニコチンガムを使用した禁煙体験の提供等)への参加推奨、たばこの影響を正しく知るセミナーの実施等、医療面での支援や禁煙プログラムの提供、教育・啓発活動を実施しています。国の努力目標値である2035年喫煙者率12%以下にすることを全社喫煙率目標として目指します。

がん対策・健診充実

労働安全衛生法に基づき、定期健康診断や特殊健康診断、ならびに必要に応じて海外勤務者健康診断を実施しています。健康上の問題が見られる従業員は、社内の健康管理センターにおいて産業医などから適切な健康管理指導を受けます。

また、定期健康診断(胃がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん検診)に加え、女性のがん検診の受診率向上を図り、女性特有のがん(乳がん・子宮頚がん)の早期発見・早期治療を目指しています。

重点課題として女性のがん検診の受診率向上を定め、2022年に国の目標である受診率60%を達成しましたが、さらなる受診率向上を目指した取り組みを進めています。女性のがん検診の費用補助に関する案内や、動画・eラーニングなどで検診の啓発活動をすると共に、定期健康診断に組み込んだ巡回バス検診の導入やネットワーク健診※を導入して受診機会の拡大を図っています。

※健康保険組合が外部の健康診断機関と契約し、その機関の提携する医療機関ネットワークを利用して全国各地で受診可能な仕組み。

生活習慣病対策

メタボリックシンドロームを原因とした生活習慣病(糖尿病・高血圧・脂質異常症など)とその重大な合併症(心筋梗塞や脳血管疾患など)の発症・悪化予防として、一人ひとりが良い生活習慣を身につけることができるように、特定保健指導の実施率向上を図り、指導対象となる生活習慣病予備軍の低減を図ります。

実施にあたっては、ICT(情報通信技術)を用いた遠隔での特定保健指導を導入しています。国の目標である特定保健指導実施率60%を目指した取り組みを図ります。

※定期健康診断の結果により、将来重大な病気を発症するリスクの高い方に対して専門家がアドバイスを行い、生活習慣を改善していくプログラム。「肥満のタイプ」「血圧・血液検査の結果」「喫煙の有無」から、高血糖・高血圧・脂質異常など、生活習慣病のリスクが高い方を選出し、その中でも高リスクの方には「積極的支援」、中リスクの方には「動機づけ支援」という支援方法でサポートします。

メンタルヘルスケア

ブリヂストンでは厚生労働省の指針(セルフケア、管理監督者が行うラインによるケア、事業所内産業保健スタッフなどによるケア、事業所外資源によるケア)に沿ってメンタルヘルス指針を定め、各事業所で心の健康づくり計画を策定しています。

また、この計画に基づいて全事業所がメンタルヘルスケアに取り組めるように、メンタルヘルス推進担当者(保健師・看護師など)を事業所ごとに配置しています。メンタルヘルス推進担当者は、産業医の助言・指導を得ながら事業所内の相談・教育体制を構築・整備すると共に、ストレスチェックなどに基づく職場改善サイクルが有効に機能するよう支援しています。

各事業所内には、メンタルヘルスに関する外部EAP(従業員支援プログラム)の支援を得てカウンセリング室が設置されており、従業員の家族も利用できる外部相談窓口と共に活用が図られています。

現在、これらの活動を国内グループ全体に拡大していく取り組みとして国内グループメンタルヘルスケア目標を掲げ、3ヵ年の実行計画推進のサポートを行いながら、グループ全体のメンタルヘルス活動レベルのさらなる向上を目指しています。

感染症対策

季節性インフルエンザやノロウイルスなどの感染拡大防止対応や備えについての啓発を行い、一人ひとりの「心」と「身体」の健康を守り、安心・安全に働ける職場環境づくりを進めています。

健康関連事業との連携

ブリヂストンの健康経営推進部は、各事業所の健康管理センターや産業医を含む産業保健スタッフ、健康保険組合と連携し、上記施策の推進を後押ししています。健康保険組合との連携では、健康情報発信ツールの活用により、一人ひとりのヘルスリテラシー向上を図ると共に、健康啓発教育の発信と生活習慣病対策としての運動習慣改善イベントを展開しています。将来的には健康経営施策推進のための健康情報・教育・イベント参加の一本化を目指します。

健康経営関連指標

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|

| 社員のパフォーマンス発揮度 (プレゼンティーイズム)※ |

75.9% | 81.0% | 82.9% |

※ストレスチェックの東大1項目版「病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%として、過去4週間の自身の仕事を評価してください」への 回答結果の平均値。測定人数約16,000名 (回答率97.2%)

衛生活動評価

ブリヂストンでは、健康管理活動および管理状況を、労働衛生の5分野(総括管理、労働衛生教育、作業環境管理、作業管理、健康管理)について、自社基準に照らして評価しています。2010年に工場や事業所に導入し、2011年には国内グループ会社に拡大しました。

今後はさらなる健康教育の充実に努めるとともに、労働衛生関連規制やグループ独自の基準の遵守を強化していきます。