当社グループは、人々の生活の質の向上と職能の開発につながる教育が重要であると考え、事業を展開する地域においてインクルーシブで開かれた教育を支援しています。特に初等教育や技術・職業訓練に重点を置き、タイヤの製造・販売で培った強みを活かし、次世代の自動車整備のプロフェッショナルを育成するための様々な研修プログラムを提供しています。

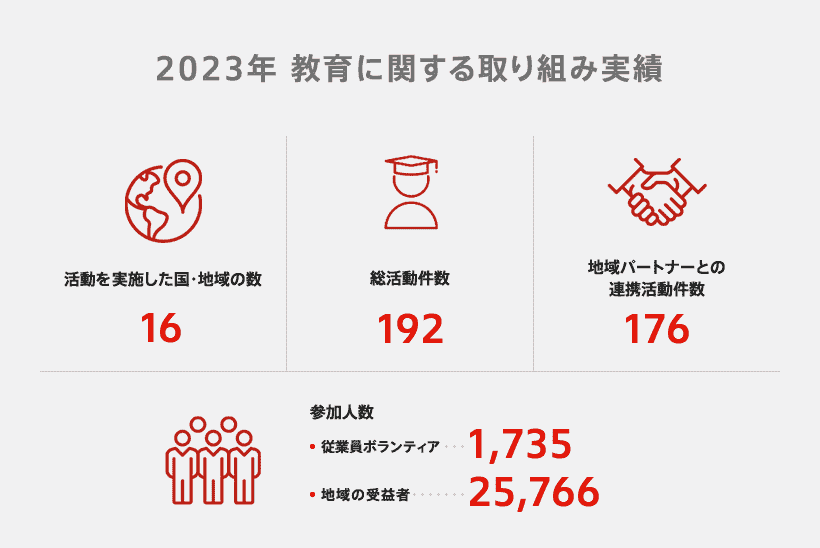

2023年は、16の国と地域で192件※1の教育に関する取り組み(うち176件は外部パートナーと連携※2、1,735人の従業員ボランティアが参加※3)を25,766人の地域の方々に対して実施※4しました。

- ※1活動数の集計方法は国や地域によって異なります。

- ※2外部パートナーとの連携集計方法は国や地域によって異なります。

- ※3従業員ボランティア数は延べ人数であり、一部活動では推計値を含みます。

- ※4活動による直接裨益人数を集計し、集計方法は国や地域によって異なり、確認できた活動のみを対象としています。

小中学校への出張授業(日本)

日本では、2004年より「ブリヂストンこどもエコ総合学習」を開催、2011年からは「環境ものづくり教室」へリニューアルし、環境と仕事について考える機会を事業所近隣の小学校に提供しています。また、2020年に新たに「グローバルコミュニケーション教室」を加え、事業所周辺の中学校で多様な人とコミュニケーションを取ることの重要性を伝えています。2023年は、「環境ものづくり教室」を23回、「グローバルコミュニケーション教室」を10回開催し、全国で合計2,584人の小中学生が参加しました。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

職業訓練・実習機会提供を目的とした実習プログラム「BE MANTAP」(インドネシア)

ブリヂストン インドネシアでは、技能実習や職業訓練への取り組みを新たにして、若者がやりがいのあるキャリアパスを見つけられるよう支援しています。

2021年、ブリヂストンは人材獲得戦略に新たなアプローチを取る必要があると判断しました。

- 退職による自然減の空きを熱心な若い人材で補う。

- 会社の基準と期待に沿うよう、新入社員の人材育成に専心する。

- インドネシアでのタイヤ製造における総合技能実習プログラムの開発を先導する。

「BE MANTAP」(Bridgestone Manufacturing Apprenticeship Programの一部を取った略称)は、技能実習を目的とする1年間の独立プログラムで、労働省の認定を受けています。このプログラムのコースには、身体検査、潜在能力評価、面接などを含めた厳しい受講資格基準があります。2023年には、専用の職業訓練センター(VTC)を開設し、新たに人材戦略を強化しました。

実習期間のうち最大80%までは、経験豊富な有資格指導者との「現場」での実地訓練に充てられます。エンジニアリング・コースに加えて、VTCでは安全・品質に関する訓練も行っています。実習生はコース修了後、ブリヂストン内外で活躍するための専門資格を取得することができます。

ブリヂストンの人材・教育戦略は3つのレベルに分かれています。

- BE MANTAP – 求職中の高校または職業訓練校の卒業生を対象とする主たる実習プログラム

- BE INTERN – 大学生を対象とした職業体験の受け入れ

- BE TEAM – 学士号を取得していて、管理・技術者レベルで同業界への就職を目指している方を対象とした技能実習プログラム

2023年のプログラム参加者の状況は以下の通りです。

- BE MANTAPの実習生48名がオペレーター資格取得。2022年実績25名、2024年には60名が取得予定。

- BE INTERNの受け入れ学生は20名。2021年実績9名、2022年12名、2024年には32名を受け入れ予定。

- BE TEAMの実習生は14名。2024年には10人を予定。

さらに、この取り組みを通じて、ブリヂストンは国際労働機関から優れた職業訓練制度のある企業として認められており、他の企業がこれに倣って同様のアプローチを採用するきっかけとなることも期待されます。

実習生のムハンマド・ファイサル・フィドリアワンさんは、BE MANTAPのプログラムについて「自分の能力が向上しただけでなく、今までの自分にはなかった責任感と客観性を見出すことができました」と熱心に語ってくれました。

自動車関連業界で働くための教育支援(米国)

ブリヂストン アメリカス インク(BSAM)は、全米の自動車整備技術者不足に対応するため、次世代の自動車整備技術に関するさまざまな教育を行っており、受講者が技術教育を修了できるようサポートするNPOを支援しています。Techforce FoundationのようなNPO団体と連携しながら、BSAMは就労先を探す多くの若者と向き合いつつ課題に取り組んできました。Techforce Foundationとパートナーとなった2022年以来、業界には目を引く変化が起こっています。2023年のTechforceの報告によると、自動車業界で雇用されている技術者数は2018年以来初めて増加したほか、自動車整備技術者教育プログラムを修了した学生の数は17%増加しました。

Driving Great Futures(米国)

米国では、BSAMが「Boys and Girls Clubs of America(BGCA)」と長期的なパートナー関係を構築し、子どもがいる家庭への支援として自宅とBGCAのクラブへの送迎に使う交通手段を提供するなどしています。BSAMは国内2,200以上のタイヤ・自動車サービスセンターのネットワークを通じたお客様からの寄付などを基に、2015年以降累計でBGCAに2,300万ドル以上の寄付を行いました。

プログラムの中心は送迎補助金で、ブリヂストンの低燃費タイヤを装着したBGCA用の乗用バンの購入や既存車両の保守・修理に使用されています。また、BSAM直営店ではBGCAの車両整備を実施しているほか、地域コミュニティにあるこのクラブでボランティア活動を行っています。

2023年に約300万ドルに達したBSAMの寄付金の用途は以下の通りです。

- クラブの送迎用バン16台を16か所のクラブに向けて購入

- 10万ドルの技術助成金を3つのクラブに提供

従業員と地域ステークホルダー向けの教育・訓練施設

ブリヂストン企業大学訓練センター(アルゼンチン)

ブリヂストン企業大学(BCU)は2003年に設立され、従業員や取引先、地域住民などのステークホルダーに教育・訓練の機会を提供しています。2015年には訓練センターを開設し、アルゼンチンのカリキュラムに合わせて教育・訓練体制を強化しました。開設以来、当センターでは220万時間にのぼる教育・訓練を提供、これまでに17,500人を上回るステークホルダーの皆様が訓練を受けており、540人以上がBCUを卒業しています。

科学を専攻する高校生を対象とした研修(イタリア)

科学・技術・工学・数学(STEM)分野におけるキャリアの実態を調査することを目的に、ローマにあるBSEMEAの技術センターで科学を専攻する高校生を対象とした研修を実施しました。こうした研修を通じて、青少年のジョブスキルやライフスキルの育成のために教育・訓練の機会拡大に取り組んでいます。2023年には、2回のセッションが技術センターで開催され、30人の学生及び75人の従業員が参加しました。

高校と大学でのサステナビリティ教育(イタリア)

2023年、バリ工場は、高校生を受け入れてサステナビリティの授業を行ったほか、工場のガイドツアーを行って、職場体験プログラムに参加してもらう機会も設けました。同工場はまた、バリ大学経済学部のクラス間会議のメンバーとなって、大学生にサステナビリティに関する授業を実施しました。

コミュニティ農園の支援(南アフリカ)

2023年、ブリヂストン サウスアフリカは、ブリッツ工場から離れたテンビサとケープタウンでも植樹や農園造りをするなど、地域社会への支援を拡大しました。7月のマンデラデーには、ブリヂストンのボランティア25名がPeter Zongwane Primary Schoolで果樹や在来樹木の植え付けを実施したほか、農園造りなどを行って1日を過ごし、お菓子やメッセージが入ったお楽しみ袋を1,950人の生徒に配布しました。9月には、ブリヂストン ケープタウンのチームメンバー10名が、知的障がいのある方のためのIncludid Group Homeに植樹を行いました。世界食糧デーには、25名のボランティアがThuto Ke Matla High Schoolを訪問して1,900個のお楽しみ袋を届けたり、植樹を実施したほか、農園を造って農業の知識と技術を伝え、自立した生活への支援を行いました。ブリヂストンはインクルーシブな教育とより健やかな地域社会の発展を目指しています。

農村部の学生及び教師の能力開発とCO2削減に貢献するブリヂストングリーンIT教室プログラム(中国)

普利司通(中国)投資有限公司(BSCN)は、同社の工場がある地域の慈善団体であるZhonggu Gongyiと協力し、“Green IT Classroom program”の一環としてノートPCの寄付や、従業員ボランティアとZhonggu Gongyiのスタッフのサポートにより回収した廃棄予定のノートPCを修理しています。これらの再生されたノートPCは雲南省の農村部にある学校の生徒たちがデジタルリテラシーを身に付けるために、同校のコンピューター室へ寄贈されました。過去3年間のこの活動には、延べ107人の社内外からのボランティアが参加し、239台のノートPCを寄贈、135台のノートPCが再生されました。ノートPCの再生率は100%、デバイスの寿命は3-5年延び、531人の生徒と21人の教師に再生PCを使って頂きました。

東日本大震災における復興支援の取り組み

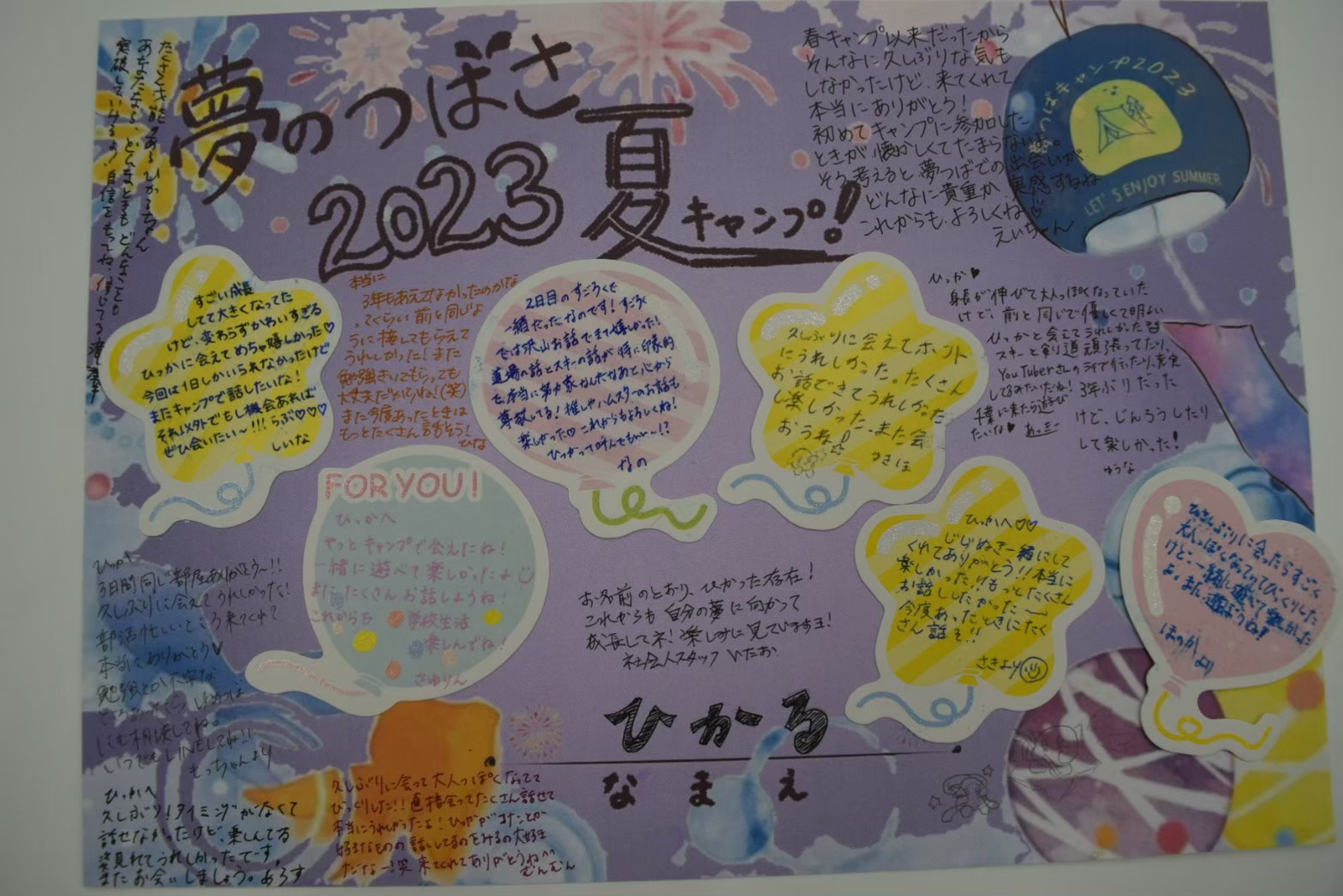

夢のつばさプロジェクト(日本)

東日本大震災によって保護者を亡くした子どもたちを長期的に支援することを目的に、NPO法人お茶の水学術事業会を中心として、2011年より実施されているプロジェクトです。ブリヂストンは、同事業会が主催するキャンプなどの活動に自社の保養施設を提供しています。

夏と冬のキャンプは2023年に4年ぶりに再開され、夏のキャンプは子どもたち15名、学生スタッフやその他スタッフ含め68名が参加しました。みな4年ぶりの再会となり、子どもたちの成長した姿を見られたことは嬉しい驚きとなりました。参加者同士で久しぶりの再会を祝いました。

日本国内の災害復興支援の取り組みについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

Project Unnati(インド・ケララ州での持続可能な天然ゴムプロジェクト)(インド)

プロジェクトの詳細は「調達」をご覧ください。

Green Power Program(スペイン)

2022年5月に、ブリヂストンのプエンテサンミゲル工場はAlfonso Líbano Firestone財団と共同で、カンタブリア州のトレラベガとラレドで「Green Power」自動車レースを主催しました。このイベントでは、学生が自ら電気自動車を設計し競い合うことで、チームワークとイノベーションを促進しています。2023年のレースは5月7日にトレラベガで開催され、アストゥリアス、バスク地方、カンタブリア、ガリシア、カタルーニャの各教育センターから11~25歳までの学生チームが参加しました。

この第3回「Greenpower-Bridgestone」大会は電気・エコロジー車両サーキットレースとなり、合計14チームが出場しました。

サーキット開催期間中、道路上で責任ある行動を保つことの重要性について意識を高めるために、青少年を対象にした交通安全促進キャンペーンを実施しました。

ニート、難民、保護観察中の未成年者へのメンタリング活動(イタリア)

ブリヂストン テクニカル センター ヨーロッパ エスピーエー(TCE)は、教育・雇用・訓練のいずれにも携わっていない若年層のニート、難民、保護観察中の未成年者らが尊重され、社会や職場に参加できるよう支援する活動を推進しています。イタリア国家統計局(ISTAT)によると、イタリアでは15~29歳のニートの割合が25.7%を占めており、これはEUで最悪の数値となっています。私たちの取り組みは、国連のSDGs(目標4:質の高い教育をみんなに、目標8:働きがいも経済成長も、目標11:住み続けられるまちづくりを)に貢献する活動です。ブリヂストンの100人近くのボランティアが開催している面接シミュレーションに参加したメンティーの数は、2017年の活動当初から数えると200人を超えています。

「Painting Plantation」活動(英国)

ブリヂストンUKでは、従業員ボランティアがチームを結成し、地域の中等学校が動植物について学ぶエコ教室として使用している自然保護区の維持管理を行っています。

エコ教室のための農園は学校専用ではありますが、認知症患者とその介護者の皆さんが安心して静かに過ごせる場所でもあります。

学校では800人を超える生徒がこの場所を利用しています。ここには年間約100人の認知症患者も訪れます。ここ数年、ブリヂストンからは80人以上のボランティアが活動に参加しています。

特別な支援を必要とする児童のための「Road Safety Village」(モロッコ)

より包括的な社会を目指す「Bridgestone E8 Commitment」の一環として、ブリヂストンMEAは、特別な支援が必要な子どもたちのための支援を行うNGO、La Main Douceと提携し、自閉症やダウン症、学習障がいなどを持つ子どもたちのためのイベント「Road Safety Village」を企画しました。

9月19日にモロッコのカサブランカで開催されたこのイベントの目的は、交通安全、タイヤのリサイクル、モンテッソーリ教育法という3つのワークショップを通して、子どもたちに交通安全意識の基本を教えていこうとするものです。医療専門家にも参加してもらい、こうした児童のケアに関するノウハウや見識を共有しました。

「Explore Careers」との提携(オーストラリア、ニュージーランド)

ブリヂストン オーストラリア アンド ニュージーランド(BSANZ)では、人財の確保が重要な課題となっています。BSANZは、「Explore Careers」を通じて、キャリア設計の重要な段階にあるオーストラリア及びニュージーランドの高校生数百万人と関係を築く機会を得ました。「Explore Careers」は、オーストラリア政府とニュージーランド政府の支援を受けており、この地域の代表的なキャリア・雇用プログラムです。生徒やキャリアアドバイザー、保護者に対し、進路や提携企業について継続的かつ定期的にコミュニケーションを行っています。

ブリヂストンは、「Youth Jobs PaTH」、「Mechanical Apprenticeship」、タイヤ装着を担う技師の実習など、若者の雇用と持続可能な熟練労働者の育成支援に取り組んでいます。BSANZと「Explore Careers」のパートナーシップにより、こうした重要なプログラムがさらに拡大することとなります。これらのプログラムはいずれも、地域社会の若者のスキルアップやキャリアアップを支援するだけでなく、BSANZが人財確保を継続し熟練労働者不足に対処することにもつながるといった事業上のニーズにも対応します。

農村地域におけるデジタルマーケティング研修(インドネシア)

BSINのCSR部門は、マーケティングとITサービスの専門学校であるRaya Schoolと協力し、インドネシアの伝統的な衣装であるケバヤを制作する組合の女性5人と若い男性農家3人に対し、インドネシアのブカシでデジタルマーケティングの研修を実施しました。デジタルマーケティングやコンテンツマーケティング、広告の作成や戦略策定、販売の最適化といった、地域のお菓子などのマングローブ関連商品をオンラインで販売するのに必要なスキルの指導に焦点を当て、2日間のセッションを行いました。従来のオンライン販売の場は、FacebookやInstagramなどのSNSに限られていましたが、この研修によってマーケットプレイスが拡大し、収入増加につながることが期待されます。Raya Schoolのファシリテーターに加えて、BSINの従業員もボランティアとして参加し、プログラムを支援しました。

雲雀丘学園との「サマー合宿」(日本)

東京小平市にある「Bridgestone Innovation Park(ブリヂストン イノベーション パーク)」では、兵庫県の雲雀丘学園中学校・高等学校の生徒とブリヂストンのチームメンバーによる「サマー合宿」が行われました。このイベントは、未来を担う生徒たちが、社会問題とそれに対する解決策や提案を考え、成果としてまとめるプロセスを通じて、思考力、判断力、表現力を培ってもらおうというものです。この合宿では、生徒15名が2つのグループに分かれ、「ラジコンカーのタイヤデザイン」と「商品・サービスのコンセプト」に取り組みました。サポート役や先生役として参加した26名のチームメンバーは、普段自分たちが研究で取り組んでいる内容を生徒たちにわかりやすく説明していく中で自らの学びも深めました。さらに、子どもたちの熱意や行動の変化を目の前で感じられたことで、チームメンバーがブリヂストンの役割や地域社会への理解を深める機会にもなりました。

農村部の学生のためのマルチアクティビティ開発センター(インド)

ブリヂストンBSIDのCSRチームは、ケダ工場から半径20キロ以内にある人口10万人以上の20の村で活動しています。

中には基礎的なインフラが欠如している村もあり、生徒たちがトイレ、コンピューター室、教室などの必需品に事欠く状態であることがわかりました。地域で最も重要な教育機関の一つである「Anganwadi」は、必要なインフラや設備が整っていないことから、出席率は低くなっています。また、学校関係者と他の地域住民との話し合いの中で、教員や地域社会のまとめ役の方たちも、標準を下回るインフラと、それが教育に及ぼす影響について懸念を示していることがわかっています。

このような、農村部のパブリックスクールでの明らかなインフラの問題以外にも、教育のニーズや、女子生徒が児童婚で学校を辞める、あるいは高校卒業後は教育を継続しないといった懸念がBSIDのCSRチームによって明らかになっています。

こうした課題に向き合い、公立学校に通う農村部や部族の子どもたちを力づけるため、ブリヂストンはAchana Schoolにマルチアクティビティーセンターを設立し、生徒が基本的なライフスキルを身に付けられるようにしました。さらに、これに際してBSIDはクラスター開発イニシアチブのもと、Anganwadiから6人を採用しています。

このセンターは、468人の学生(Achana Schoolの生徒130人、Anganwadiの生徒338人)のほか、村議会や保健教育局職員などのステークホルダーのための村のリソースセンターとして機能します。

このセンターでの活動目的は以下の通りです。

- 社会経済的地位の低いグループの子どもたちに基本的なコンピューターのスキルと知識を提供

- 農村部のデジタルリテラシーを高め、読み書きのスキルを向上

- 図書館を利用した学びと読書の機会を提供し、読み聞かせ・読書会を通じてコミュニケーション能力を強化

- 精神的な刺激とスポーツに親しむ機会を提供

- 生徒のための安全で慈しみのある空間を作り、学校の日々の出席率を伸長

この取り組みには、従業員ボランティアによる相当量の活動も含まれていますが、こうしたボランティア活動が生徒や青少年グループの総合的な発達を支えるとともに、私たちが携わるすべての取り組みにおいてダイバーシティとインクルージョンの融合を実現していくことができるのです。

女性のエンパワーメント・能力開発・運転技能講習(インド)

このプロジェクトは、社会的・経済的に恵まれない立場の方々を支援することを目的としています。

インド政府の報告書によると、インドで車の運転をしている女性はわずか11%で、都市部に住む女性の主な生計手段は手仕事となっています。こうした女性たちは家事や単純労働で月に3,000〜4,000ルピー(40〜50ドル)ほどしか稼ぐことができません。他に何もスキルや知識を持たないということで、別の生計手段を選ぶことができないのです。

そこで、この取り組みでは、ドライバーの仕事に就くという従来にはない形の雇用機会を提供しています。これは、女性の自立・参画・正義・平等に向けたアプローチに繋がります。特に通勤する女性や、子どもや高齢者のいる家庭からの女性ドライバーへの需要が高まる中、こうした取り組みを行うことで顧客の安全が確保され、より強い信頼感とロイヤルティを創出できると考えています。2023年は、合計206人の女性が講習を受け、各種交通関連組織に配属されました。

講習の内容は以下の通りです。

- 1.運転講習モジュール(90日間):講習は、プロジェクトの基本や修了へ向けた激励を行う導入研修から始まります。また、女性がドライバーのような技能職に就くことが社会経済的に与える影響も強調します。

- 2.女性のエンパワーメントと能力開発講習:

- a.地図読解スキル、コミュニケーションスキル、GPS追跡スキル

- b.応急手当、自己防衛、護身術のスキル

- c.女性関連法、自動車法、保険法

- d.女性の健康と生殖医療

プロジェクトのインパクト評価で示された結果は以下の通りです。

- 1.社会的投資収益率:女性ドライバープログラムによる利益は、提供資金1ルピーにつき9.11ルピー

- 2.95%の女性がプログラムの継続を希望

- 3.75%の女性がこのプログラムにより経済的自立が促されたと感じている

- 4.プログラムの有効性は87%

車両整備のための技能講習