BWSC サポーターズ

様々なフィールドで活躍する幅広いクリエイターや

表現者が、

“BWSCサポーターズ”として

大会の魅力をご紹介します。

テクノロジージャーナリスト/コンサルタント。「ステキな未来」をキーワードに執筆や講演や企画プロデュースを行う。ジェームズ・ダイソン財団理事。株式会社リボルバー社外取締役、ifs未来研究所外部研究員、金沢美術工芸大学客員教授、ビジネスブレイクスルー大学講師など。著書多数。

「BWSC」我々の未来を生み出すスポーツ、ブリヂストン石橋副会長 × 林信行

オーストラリアに23カ国47チームが集結して開催される「ブリヂストン・ワールドソーラーチャレンジ(BWSC)」では、参加する学生チームが、自ら開発、デザインをしたソーラーカーに乗り込みおよそ1週間をかけてオーストラリアを縦断する。

ソーラーカーに貼ることができる太陽光パネルの面積や発電した電気を蓄えられる蓄電池などには、厳密な規定があり制約も大きい。だが、そうした厳しい制約をクリアして大会に挑むことで、開発されたソーラーカーの技術が我々の社会に役立てられる可能性にもつながってくる。

実際、大会に参加したオランダのアイントホーフェン工科大学からは、2020年までに実用的なソーラーカーを発売するベンチャー企業も誕生している。

そうした競技と社会との関わりを強めるべく、2013年の大会からは「未来の自動車を創る」をテーマに実用性を競い合う「クルーザークラス」が取り入れられている。

BWSCはチーム力を競うモータースポーツという側面を持つ一方で、再生エネルギー時代の未来を垣間見るイベントとしての側面もある。BWSCが我々の未来にどうつながっていくのか。また大会の冠スポンサーを務めるブリヂストン社がどのような未来を描いているのか、同社代表執行役副会長、石橋秀一氏のインタビューで聞いた話を交えながら紹介したい。

競技場は、ソーラー先進国オーストラリア

BWSCが行われるのは、陽の光溢れるオーストラリア。この国は、世界をリードする再生エネルギー先進国だ。

オーストラリア国立大学(ANU)によれば、この国には再生可能エネルギー発電設備を使っている人が多く、人口1人あたりの発電容量が世界1位。1人あたり年間およそ250ワットを発電している計算になる。これは2位のウルグアイの2倍近くと圧倒的な量だ。

2019年2月にはパリ協定で温室効果ガス排出量の抑制目標が設定されたが、オーストラリアは、これも5年前倒しの2025年に達成可能だと発表している。同国は2032年までには100%再生エネルギーに移行できるという見通しを示す学者もいる。

現在でも、ニューサウスウェールズ州には100%太陽光から得た電力だけで走っている鉄道、バイロンベイレールロードが走っている。

このように国を挙げて太陽光発電に取り組むオーストラリアだからこそ、ソーラーカーレースも誕生し得たのだろう。

大会を通して進化する未来の技術

そんなオーストラリアで開催するソーラーカーレース、BWSCは世界の太陽光発電技術の発展に寄与するイベントでもある。

例えば大会参加のソーラーカーには、エネルギー変換効率の高い人工衛星用のソーラーパネルを採用するところが多い。ただし、大会ではスピードが出すぎるからという理由で、シリコン製ソーラーパネルでは4㎡までのところ、人工衛星用は2.64㎡までと設置できるソーラーパネルの面積の制限を加えている。それだけにレースでは、そうした制約の中で、さらなる効率化を行うべく競争が起きている。今年もいくつかの参加チームが、最新の人工衛星用ソーラーパネルを採用するという。

こうした技術の発展は、そのまま我々の社会にも今後、還元されていくことになる。ソーラーパネル以外にも、カーボンなどソーラーカーの軽量化に関わる素材技術や、蓄電池の技術などについても同様のことがいえる。

参加する各チームには、スポンサーとして多くの企業が協力。走行性能の向上や軽量化に貢献するテクノロジーを提供しつつ、そこから企業自体も多くの知見を獲得している。

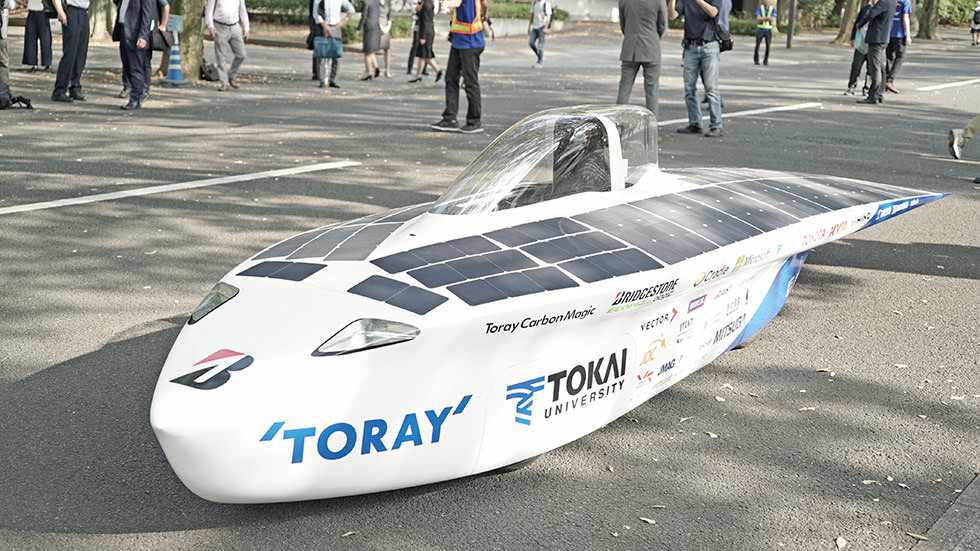

競技に参加するソーラーカーには、多くのスポンサー企業のステッカーが貼られている(いや、最近の競技車では空気抵抗を減らすために、シールから印刷に変えているところも多い)。そうしたステッカーの数の多さからも、この競技が我々の未来にいかに貢献しているかを伺い知ることができる。

東海大学のソーラーカー「Tokai challenger」

足袋からソーラーカー、そして月面自動車まで

そんなBWSCだが、大会の冠スポンサーを務めるブリヂストン社も、参加ソーラーカーに技術を提供する1企業としての顔を持つ。

同社は参加するソーラーカーにタイヤを提供している。もともとはBMW社と電気自動車用に開発した“ologic”という技術を、1週間で約3000kmの道のりを走行するという過酷なBWSCに向けて改良し適用しており、ソーラーカー用タイヤ”ECOPIA with ologic“として、耐久性を確保しながら、転がり抵抗の低減が行なわれているという。

大会での経験を活かし、今後さらなる改良が加われば、それが未来のソーラーカーや電気自動車、あるいはまったく他の分野で役立てられることもあるかもしれない。何しろブリヂストン社の事業は多岐にわたっている。

石橋秀一代表執行役副会長によれば、ブリヂストンの創業は1931年。それ以前は創業者は足袋などを扱う事業を営み、炭鉱を掘る人たちが水で滑らないように足袋の底にゴムを貼り付けた“地下足袋”を生み出したという。それ以来、人々の足元を支え続けることを目指してきた。

石橋氏自身は今でも社員たちにこう言うそうだ。

「カゴに乗る人、かつぐ人、そのまたぞうりを作る人。たかがぞうり、されどぞうり。」

同社は今日では東京駅丸の内駅舎の免震構造にもゴムを提供し、2029年にJAXAが月に行く時にはトヨタの燃料電池車に同社のタイヤが供給されるとのこと。

「月には水があるらしい。そのサステイナブルな土地にタイヤを送る。重力も弱ければ地球のような空気もない地では従来の発想では移動ができないが、ゴムを極めて、タイヤを極めて、接地を極めて、宇宙のブリヂストンになる。」

ブリヂストンの未来への取り組み

足袋に始まり、自動車、ソーラーカー、東京駅の免震構造からJAXAの月面自動車…ブリヂストンによる足元のサポートは多岐にわたる。

我々の未来を足元から支えてくれるブリヂストン社、ソーラー社会を予見させるBWSCも同社による未来づくりの社会貢献事業の1つ。ブリヂストンは一体、このイベントの支援にどんな意義を感じて、どんな未来を築こうとしているのか。

石橋秀一副会長によれば、ブリヂストンの創業者、石橋正二郎が制定した「最高の品質で社会に貢献」という社是は今もなお同社に受け継がれており、「品質の追求」や「社会貢献」の姿勢が企業のDNAに組み込まれている。そんな同社が定めるCSR体系「Our Way to Serve」として、社会への貢献を考える際には「Mobility」、「People」、「Environment」の3つを基軸にしている。

「通常のビジネスの会議などをしていても、必ずこの3つの軸に立ち返って、これは当っているかと考える」のだという。

では、3つの基軸それぞれについて、ブリヂストンはどんな未来への取り組みをしているのか。

まずは「Mobility」。

「Mobilityの世界では今、100年に1度の大改革が訪れようとしている」と石橋氏。「Mobility as a Service(MaaS)」をキーワードに、20世紀を支えてきた自動車メーカーですらサービス提供会社に変わろうとしており、大きな社会変化を迎えようとしているが、ブリヂストンは、その足元を断トツの商品、断トツのサービス、それから断トツのグローバルサービスネットワークを組み合わせた断トツのソリューションで支えていくのだという。

「いわゆる都市インフラ、都市交通システムだけじゃなく、鉱山の中におけるモビリティを支えるとか、航空機を支えるとか、農機を通じて農業を支えるといったことにも取り組んでいく」と石橋氏。

つづいて「People」、世の中の人々、一人ひとりを支えていく姿勢。

「みんな生き生きとして暮らせるために何かサポートができないかと、アクティブ・ヘルス・ライフを支援する活動に力を入れている。実はこの活動が、(公式スポンサーを務める)パラリンピックの支援にもつながっている」(石橋氏)。

パラトライアスロンの秦由加子選手が装着している義足のソールや、車椅子選手が車輪を回す手袋にも、ブリヂストンが品質を追求し開発したゴムが使われている。

この「Mobility」と「People」の双方に関わる取り組みも多いという。

例えば「エアフリーコンセプト」という空気を使わないタイヤ。自動運転は、過疎地域でのお年寄りのための移動手段としても注目されているが、そんな過疎地のお年寄りの移動でタイヤがパンクをしたら困ってしまう。そこでもともと空気を使っておらず、パンクをする心配もないタイヤを提供しようとする試みだ。

「エアフリー・コンセプト」を用いた次世代タイヤ

一方で車椅子を使う人が、バスの乗り降りがしやすいようにバスとバス停がピッタリとくっついて停車できるようにする、バス停バリアレス縁石とバリアレスコンセプトタイヤを組み合わせた「バリアレス化システム」という仕組みも横浜国立大学、日本交通計画協会、アドヴァンス社と共に研究開発している。

「バス停バリアレス縁石」

3つ目の「Environment」も重要だ。

「そもそも社会がサステイナブルにならないと、我々は働いていけなくなると思っている」と石橋氏の声に熱がこもる。「経営をする上でも何をもってサステイナブルかを常に議論しているし、あらゆる場面で、その事業がビジネスモデルの上でもCO2の削減につながっているか、資源生産性はどうなっているか、自然共生はどうなのか」を議論しているが、実はこれも創業者の時代から工場の周りに木を植えて森の工場にしてきた同社のDNAの一部だという。

そんなブリヂストンにとって、2年に1度開催されるソーラーカーレース、BWSCは、実は3つの要素がすべてきれいに絡み合った非常に重要なイベントだと石橋氏は語る。

参加チームや関連企業ら「みんながチャレンジをすることでMobility、People、Environmentのすべてが関わってくる。これは我々としてもミッションにかなった事業」なのだという。

楽しい競技を通して、多くのチャレンジの物語が作られる一方で、我々の社会の未来をも生み出す。

これもまたブリヂストン・ワールドソーラーチャレンジのひとつの楽しみである。

ブリヂストンがこの競技のどこに魅力を感じて応援を続けるのか。筆者がこのスポーツに感じた魅力と照らし合わせながらブリヂストンの情熱と想いを紹介する前編はこちら。

-

コメ

ゴールデンレトリバー、1歳、メス、毛ぶきがいい。先代犬エフの地盤を継ぐ。体格にそぐわない童顔と甘えん坊ぶりで人はメロメロになる。efrinman コメの飼い主。イラストレーターとしても活躍しており、犬のイラストや漫画が人気。

人気ゴールデンレトリーバー・コメちゃんが体験! ソーラーエネルギーを活用したお散歩ウェア

-

Funny Dress-up Lab

コラージュアーティスト。ドレスアップステッカーが持つ鮮やかな色彩、独特な形状、版ズレ、デッドストックであるという様々な面に魅了され、ドレスアップステッカーのみを加工せずに使用したコラージュ作品を制作しており、世にあるドレスアップステッカーを使い切った時に制作は終わりを迎える。

プラモデル用ステッカーで、タイヤをドレスアップ! Funny Dress-up LabによるBWSCコラージュアートピース

-

大村卓

プロダクトデザイナー。普段は生活雑貨や文具など身の回りのもののデザイン、自社オリジナル製品開発などに取り組んでいる。その傍らTwitterで発信している「#企業のノベルティを勝手に作る」がしばしば話題に。

虫眼鏡でソーラーエネルギーアメ工作に挑戦! 大村卓さんの体験レポート