BWSC サポーターズ

様々なフィールドで活躍する幅広いクリエイターや

表現者が、

“BWSCサポーターズ”として

大会の魅力をご紹介します。

テクノロジージャーナリスト/コンサルタント。「ステキな未来」をキーワードに執筆や講演や企画プロデュースを行う。ジェームズ・ダイソン財団理事。株式会社リボルバー社外取締役、ifs未来研究所外部研究員、金沢美術工芸大学客員教授、ビジネスブレイクスルー大学講師など。著書多数。

スポーツの魅力凝縮の「BWSC」、ブリヂストン 石橋副会長が強く後押しするヒミツに林信行が迫る

「スポーツ」が「運動能力」と「根性」のゲームだったのは今は昔。昨今のスポーツでは、それらに加え最高のパフォーマンスを発揮する「技」や、ウェアや道具に使われる「技術」が重要な鍵を握ることも多く、「チームワーク」や「戦略」が勝敗を分けることもある。1つの競技でも非常に多面的な楽しみ方ができるスポーツが増えてきているのだ。

そんな中、「まさにこれこそが21世紀のスポーツ」と思える面白い競技に出会った。「ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ」だ。

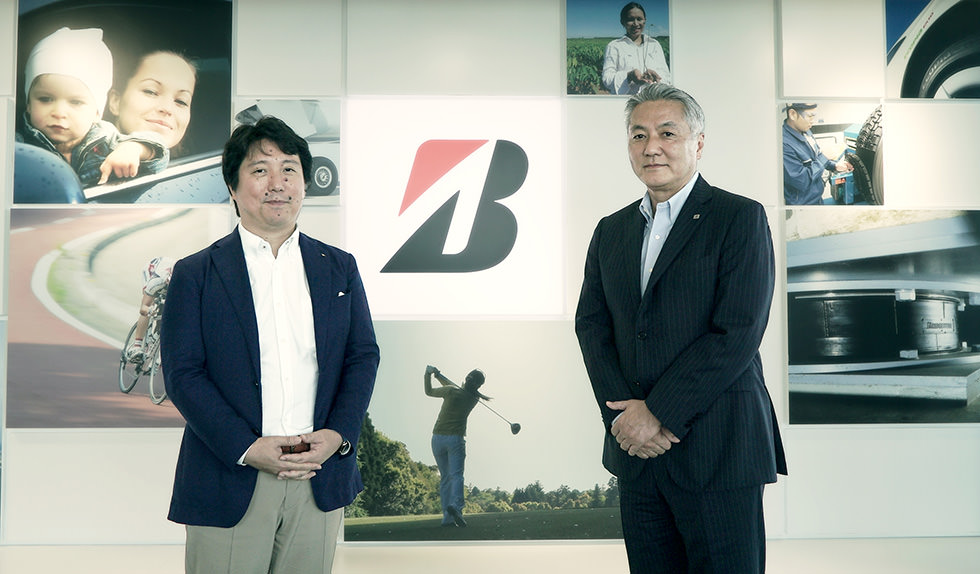

この競技の面白さに目覚め、レースに向けた走行テストなどを取材したのがきっかけで、冠スポンサーであるブリヂストンの代表執行役副会長、石橋秀一氏をインタビューする機会を得た。オリンピック・パラリンピックをはじめとしたブランディング、研究開発から調達、生産物流等のグローバル事業部門等をまとめる人物だ。ブリヂストンがこの競技のどこに魅力を感じて応援を続けるのか。

筆者がこのスポーツに感じた魅力と照らし合わせながらブリヂストンの情熱と想いを紹介したい。

あらゆる魅力が凝縮された21世紀のスポーツ

「ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ(BWSC)」には「これぞ、スポーツ観戦の醍醐味!」と言えるような楽しみが、それもかなり多種多様な要素がギュギュっと凝縮されている。

特に強く感じたものをいくつか取り上げよう。例えば、まず全国の球児が青春の物語を背負って集まる甲子園野球大会のように、BWSCでは青春のかなりの時間をこれに賭けた学生たちが世界中からオーストラリアに集結する。高校球児に地域や学校の特徴が楽しめるように、BWSCでも出身国によるカルチャーの違いもあれば、学校ごとの性格の違いも楽しめる。

競技に手作りのマシンで挑むのもBWSCの面白さの1つだが、どのようなコンセプトのマシンにするのかがチームによって異なり、空気抵抗の最小化をストイックに追求するチーム、自然界の動物からインスピレーションを得るチーム、スポンサーをつけず低予算で自力での走破を目指すチームなどつくる姿勢にも違いが出てくれば、それをどのような形に落とし込むかなどの面白さもある。

また、蓄電池の容量が限られており、太陽光を存分に生かさないと勝てないレースなだけに、天候やライバルの状況などの情報戦を戦いながら、1日でどれだけ進み、どこで止まるかなど戦略の組み方の頭脳戦を楽しめる側面もある。

しかし、やはり、何よりも大会を面白くしているのは、これらの要素をすべて踏まえつつ、皆で予期せぬ事態に対処しつづけていくチームワークの力だったりもする。

「スポーツはブリヂストンにとってのかなめであり、さまざまなスポーツを応援しています。スポーツには色々な側面がありますが、中でも重要なのがチームで頑張ることでしょう」。そう語るのはブリヂストンの代表執行役副会長、石橋秀一氏。

2015年に現地で大会を見た時、アデレードにあるゴールでお互いを祝福するチームメート達の姿に大きな感銘を受けたと言う。

スタート地点のダーウィンから長い道のりを共に走ってきたドライバーやエンジニアはもちろん、そこに一般の市民も混じって盛り上がっていて、皆が物凄く優しい気持ちになっていたのだという。

「3000kmの旅路。それぞれのチームのメンバーは毎日ギリギリまで太陽の光を受けながら一緒に行動します。そのチームワークが素晴らしい。あれだけ一緒に頑張っているからこそ本当にいいチームワークが生まれるのだと思います。」と熱弁した後、「僕も若かったら参加したかった」と付け加えた。

毎回参加する常連チームも多く、2年に1度の競技の度に伝統(レガシー)が積み上げられていく。

「世界最大のソーラーカーレースなのでここで新しい価値が生まれ、それが次の新しい価値をインスパイヤしたりもします。そういうのが『Formula 1』や『MotoGP』といった従来のモータースポーツとは違う楽しみだと思います。」(石橋氏)

ブリヂストンがソーラーカーレースを支えるワケ

「スポーツはブリヂストンにとってのかなめ」。石橋氏のその言葉を聞かずとも、ブリヂストンと言えばその名を冠したゴルフの「ブリヂストンオープンゴルフトーナメント」をはじめ、「IndyCar Series」など4輪、2輪の数々のモータースポーツのサポートで知られている。さらにはアメリカンフットボールの頂上対決である「スーパーボウル」、そしていよいよ東京での開催が迫ってきたオリンピックやパラリンピックの公式スポンサーなど、確かにスポーツの世界での存在感が大きい。

しかし、既にそれだけのスポーツの世界で存在感が大きい企業が、あえてソーラーカーレースという、ややマイナーなスポーツもスポンサーすることになったのはどんな理由からだろう。

「そもそもソーラーカーは、これから広がっていく電気自動車という大きな流れの中でも、さらにその先をゆくサステイナブルな移動手段。地球上の生物はすべて太陽エネルギーで生きています。その太陽エネルギーを直接モビリティー、つまり移動エネルギーに変換するというスタンスが深いですよね」と石橋氏。「この技術的なチャレンジが人類の未来そのものにもつながっていくのを感じます」という。

数々のスポーツイベントの協賛をするブリヂストンだが、こうした協賛をする際には4つの点を重視していると石橋氏は語る。

「まず1つめは多くの共感を呼び、ブリヂストンというブランドそのものを強化してくれるか」というポイント。BWSCでは、大会そのものを冠スポンサーとして支えるだけではなく、走行するソーラーカーにタイヤを提供することで、実際にその足下を支えているし、確かにこれは相性が良さそうだ。

2つめのポイントは、それが同社の「技術」につながること。BWSCのソーラーカーに提供しているタイヤには“ECOPIA with ologic”という技術が使用されている。ECOPIAは環境性能に特化した同社の商品ブランドであり、“ologic”は、元々、BMW社の画期的な電気自動車、i3の誕生にあわせて両社で協力して開発したもの。電気自動車向けということで転がり抵抗が低く燃費にも優しい。またタイヤ自体が細いため空気抵抗も少ない。“ECOPIA with ologic”も同様で3000kmという長距離の大会を走れるように摩耗に強く長く使え、二酸化炭素の削減にもつながるという。

ちなみにゴルフ大会などへの協賛についても、同社のゴルフボール開発の技術を磨くのに生かされているのだと言う。

同社がスポーツの協賛で重視する3つ目のポイントが「ビジネス」。軽重の違いはあれど、その競技がちゃんとビジネスにもリンクしていることも無視できない、という。

そして最後の4つ目のポイントは「従業員」。

「例えばオリンピックにはUnity in Diversity(多様性の中での繋がり)という考え方があります。我々の会社の従業員は世界で14万人、そのうち日本人は2万8000人しかいないので、かなり多様性のある組織になっています。それぞれの社員が異なるバックグラウンドや思いを持っており、その思いを1つにする必要があります。会社としては『最高の品質で社会に貢献』というミッションを掲げており、これが皆を結束させる1つの軸にはなっていますが、スポーツというものは、それとは異なる形で人の気持ちを1つにしてくれます。感動を与え、プライドを与えてくれるのです。」

ブリヂストンがスポーツ活動で重視する4本柱は以上だが、これに加えて、スポーツ大会ごとに、その大会ならではの特徴を反映した期待も持っていると石橋氏は語る。

「例えばパラリンピック大会であれば、多様な人々を受け入れるインクルーシブな価値観を自社に取り入れようという想いですし、ソーラーカーレースであれば、次世代の最先端技術をサポートできる、という価値です。」

なるほど、こう聞くとこのソーラーカーレースの冠スポンサーは、もはやブリヂストン以外には考えられないような気もしてくる。

2019年大会のみどころ

そのソーラーカーレースが、奇数年の今年、10月13日にオーストラリアで開催される。

毎年、参加するソーラーカーの進化には目を見張るものがあるが、大会そのものも進化を続けている。

今回もオーストラリアに向かうという石橋氏に、2019年度大会の見どころを聞いた。

「大会では主に2つのクラスで表彰が行われます。1つは速さを競うクラス。誰が一番速いかを競い勝ち負けがクリアな従来のレースで、これはこれで非常に楽しみですが、もう1つのクラスは『実用性を問う』というもの。エネルギー効率に加え、快適性やデザイン性など様々な項目から評価されます。」

実は、ここ数回の大会で優勝をしているオランダ勢のうちアイントホーフェン工科大学チーム出⾝の5⼈がベンチャー企業を立ち上げ、太陽光からの電⼒で⾛⾏する実⽤ソーラーカー「Lightyear One」を2020年に発売するといった動きがあり、BWSCはただの競技だけでなく、新しい時代のモビリティー(移動)を生み出す土壌となる可能性も秘めている。

そんなBWSCの見どころや詳細などは、こちらの特設Webサイトでも、たっぷり紹介している。また、スタート地点のダーウィンやゴール地点のアデレードでは大会期間に合わせてイベントなども開催しており、機会があればふらりと立ち寄ってみると、より深く大会が楽しめるだろう。

21世紀のサステイナブルで自然にも優しい社会では、もしかしたらオーストラリア発祥の、このソーラーカーレースが牽引役を果たすのかも知れない。

BWSCが我々の未来にどうつながっていくのか。またイベントを主催するブリヂストン社がどのような未来を描いているのかを語る後編はこちら。

-

コメ

ゴールデンレトリバー、1歳、メス、毛ぶきがいい。先代犬エフの地盤を継ぐ。体格にそぐわない童顔と甘えん坊ぶりで人はメロメロになる。efrinman コメの飼い主。イラストレーターとしても活躍しており、犬のイラストや漫画が人気。

人気ゴールデンレトリーバー・コメちゃんが体験! ソーラーエネルギーを活用したお散歩ウェア

-

Funny Dress-up Lab

コラージュアーティスト。ドレスアップステッカーが持つ鮮やかな色彩、独特な形状、版ズレ、デッドストックであるという様々な面に魅了され、ドレスアップステッカーのみを加工せずに使用したコラージュ作品を制作しており、世にあるドレスアップステッカーを使い切った時に制作は終わりを迎える。

プラモデル用ステッカーで、タイヤをドレスアップ! Funny Dress-up LabによるBWSCコラージュアートピース

-

大村卓

プロダクトデザイナー。普段は生活雑貨や文具など身の回りのもののデザイン、自社オリジナル製品開発などに取り組んでいる。その傍らTwitterで発信している「#企業のノベルティを勝手に作る」がしばしば話題に。

虫眼鏡でソーラーエネルギーアメ工作に挑戦! 大村卓さんの体験レポート